Das Gesundheitssystem und die Erforschung und Entwicklung innovativer Medikamente sind nicht nur für die Gesundheit eines jeden Menschen entscheidend. Das Gesundheits- und Innovationssystem prägt auch maßgeblich die soziale Stabilität, wirtschaftliche Stärke und internationale Wettbewerbsfähigkeit eines Landes.

In diesem Dossier vergleichen unsere Expert:innen (Julian Wendler, Maria von Dewitz, Anne Endmann, Monika Huber, Sebastian Delbrück) Deutschland mit den global in der biomedizinischen Forschung als führend geltenden USA. Denn die aktuelle US-Administration unter Präsident Donald Trump leitete einen massiven (gesundheits-)politischen Kurswechsel in den USA ein. Ihre Politik der Deregulierung, der Rücknahme zentraler Versorgungselemente, einer konsequenten „America First“-Strategie und veränderten Prioritäten in der Forschung haben erhebliche Veränderungen in der Gesundheitsversorgung und -forschung zur Folge.

Die Autor:innen des vorliegenden Dossiers gehen auf die Ausgangslage in beiden Ländern ein, beleuchten die Auswirkungen der Politik der neuen US-Administration und leiten ab, wie sich diese Veränderungen auf das Innovationspotenzial beider Länder auswirken (werden). Denn angesichts der globalen Verflechtungen von Forschung, Entwicklung und Gesundheitswirtschaft sind auch Deutschland und Europa mittelbar und unmittelbar betroffen. Für das deutsche Gesundheits- und Forschungssystem ergibt sich daraus strategischer Handlungsbedarf, damit die hiesige Gesundheitsversorgung und Innovationskraft gesichert bleiben. Politische Weichenstellungen in den USA etwa hinsichtlich der Arzneimittelpreisregulierung, Forschungsförderung und Innovationen müssen genau beobachtet und in die eigene strategische Planung einbezogen werden. Dazu zählt auch, die Forschungsförderung strukturell weiterzuentwickeln. Nur so lässt sich die Resilienz des deutschen Gesundheits- und Forschungssystems gegenüber internationalen politischen Verschiebungen stärken. Hierzu befragten unsere Expert:innen auch Forschende in Deutschland. Daraus ergeben sich Erkenntnisse und Impulse für die Bundesregierung zur Etablierung eines robusten und zukunftsfähigen Gesundheits- und Innovationssystems in Deutschland.

1. Ausgangslage

Die Gesundheitssysteme der USA und Deutschlands unterscheiden sich in Struktur, Zugang, Regulierung und Innovationsumfeld. Während das US-System eine hohe Innovationskraft aufweist, stark marktorientiert ist und durch hohe Ausgaben sowie ungleichen Zugang gekennzeichnet ist, verfolgt Deutschland einen solidarischen Ansatz. Deutschland bietet eine breitere Versorgungssicherheit, steht aber vor Innovationshemmnissen wie bürokratischen Hürden, Nutzung von Gesundheitsdaten und unzureichenden Investitionsmitteln.

- Gesundheitssystem

Während die Gesundheitsversorgung in Deutschland für den überwiegenden Anteil der Bevölkerung (~90%) über die gesetzlichen Krankenversicherungen sichergestellt ist (~10% sind privat versichert) (Statista 2025), gibt es in den USA kein einheitliches, dem deutschen vergleichbares System. In den USA finanzieren Arbeitgeberversicherungen (hier teilen sich Arbeitgebende und Arbeitnehmende in der Regel die Kosten), private Krankenversicherungen, staatliche Programme wie Medicare (insbesondere für Seniorinnen und Senioren) und Medicaid (für einkommensschwache Gruppen) sowie Eigenleistungen der Patientinnen und Patienten die Gesundheitsversorgung (Gunja et al. 2023). Trotz der Affordable Care Act (ACA)-Reform, mit der der damalige US-Präsident Barack Obama im Jahr 2010 den Versicherungsschutz ausweitete, waren in den USA im Jahr 2024 noch immer rund 26,2 Millionen Menschen aller Altersgruppen (11,1 % der Bevölkerung) nicht krankenversichert (NCHS 2024). Dies wirkt sich insbesondere auf die wirtschaftliche Produktivität, die Arbeitslast der Notaufnahmen und die Kosten für das Gesundheitssystem aus (StudySmarter o. J.). In Deutschland hingegen besteht seit 2009 eine Versicherungspflicht für alle (dbb o.J.). Damit liegt der formale Versicherungsgrad in Deutschland faktisch bei ~100 % – ein wesentlicher Unterschied zu den USA.

In Deutschland basiert die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung auf dem Solidaritätsprinzip. Das heißt, der Beitragssatz richtet sich nach dem Einkommen (ca. 14 % des Bruttolohns) – und nicht etwa nach dem individuellen Krankheitsrisiko –, wird zur Hälfte von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden getragen und unterliegt gesetzlichen Regelungen. Für Kinder und Angehörige mit geringem Einkommen gesetzlich versicherter Personen besteht in der Regel Beitragsfreiheit. Die private Krankenversicherung wird über individuell kalkulierte Beiträge der Versicherten finanziert. Hier gibt es keine solidarische Umverteilung und keine Beitragsfreiheit für Kinder oder Angehörige. In Deutschland sind gesellschaftliche Gruppen an gesundheitspolitischen Entscheidungen beteiligt.

Merkmal USA Deutschland Versicherungsschutz Kein universelles System; 2024 ~90% der Bevölkerung versichert (privat ~69% oder staatlich ~21%) (NCHS 2024) Universelle Abdeckung 2024 (~100%; ~ 90% gesetzlich, ~10% privat) (Statista 2025); Versicherungspflicht, Wahlmöglichkeit zwischen gesetzlicher (GKV) und privater Kasse (PKV) für bestimmte Bevölkerungsgruppen Finanzierung Mischung aus Arbeitgeberbeiträgen, privaten Policen, steuerfinanzierten Programmen (Medicare/Medicaid); hoher Anteil zusätzlicher privater Ausgaben (Gunja et al. 2023) Gesetzliche Krankenversicherung mit einkommensabhängigen Beiträgen und Bundeszuschüssen sowie private Versicherung Gesundheitsangaben ~16,7% des BIP (2023), höchster Wert, ~$13.432 pro Kopf/Jahr

(OECD 2025a)

~11,8% des BIP (2023), zweithöchster Wert, ~$8.441 pro Kopf/Jahr

(OECD 2025a)

Kostenbeteiligung Hohe Selbstbeteiligungskosten; viele Tarife mit Selbstbehalt, keine Deckelung der Zuzahlungen außerhalb ACA-Plänen Zuzahlungen in der GKV begrenzt (jährlich max. 2% des Jahreseinkommens); extensive Absicherung von Leistungen, in der PKV vertragsabhängig Leistungen & Zugang Leistungsumfang je nach Versicherer variabel; kein gesetzlich garantiertes Leistungspaket außer in Medicare/Medicaid; Zugang abhängig vom Versicherungsstatus, regionale Unterschiede Umfassender Leistungskatalog in der GKV (weitgehend einheitlich, inkl. Arztbesuche, Krankenhaus, Medikamente); freier Zugang zu Vertragsärzten für Versicherte, landesweit vergleichbares Versorgungsniveau bei punktuellen Angebotsengpässen im ländlichen Raum Arzneimittelpreise Marktbasiert, keine generelle Preisregulierung; sehr hohe Medikamentenpreise, ~3-mal höher als OECD-Schnitt (GTAI 2024a) Staatlich regulierte Preise bei verschreibungspflichtigen Medikamenten; frühe Nutzenbewertung neuer Arzneien (AMNOG) und Erstattungsbetrags-Verhandlungen begrenzen Preise Versorgungsstruktur Viele private Krankenhäuser und Arztpraxen; capitation- und fallpauschal-basierte Zahlungen der Versicherer; hohe Spezialisierung, aber auch Lücken in Grundversorgung in manchen Regionen Mischsystem aus öffentlichen, freigemeinnützigen und privaten Krankenhäusern; Arztpraxen in privater Trägerschaft oder an Krankenhäuser angegliedert (Medizinische Versorgungszentren – MVZ), bedarfsplanbasierte Verteilung der Ärztinnen und Ärzte; dichtes Netz ambulanter Versorgender; teils Überversorgung in Ballungsräumen, teils Unterversorgung im ländlichen Raum Investitionen & Steuerung Keine zentrale Steuerung; Department of Health and Human Services (HHS), Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) für Bundesprogramme; Regulierung fragmentiert zwischen Föderalstaat und Bundesstaaten Zentraler Ordnungsrahmen durch Bund (Bundesministerium für Gesundhheit – BMG); Selbstverwaltungsgremien (Krankenkassen, Ärztekammern) setzen Details um; Länder verantworten Krankenhausplanung/-investitionen Qualität/Outcome Lebenserwartung 78 Jahre (2023); höchste Raten an vermeidbaren Todesfällen sowie Mütter- und Kindersterblichkeit unter Industrienationen; große Unterschiede nach Einkommen und Ethnie

(DSW 2024; Gunja et al. 2023)

Lebenserwartung 81 Jahre (2023); moderate vermeidbare Sterblichkeit, Mütter-/Kindersterblichkeit sehr gering, Ergebnisindikatoren nahe OECD-Durchschnitt 1; weniger Disparitäten

(DSW 2024; Gunja et al. 2023; The Commonwealth Fund 2020)

Tabelle 1 Übersicht Gesundheitssystem und -versorgung USA und Deutschland

- Gesundheitsversorgung

Aufgrund dieser Strukturen ist der Zugang zur Gesundheitsversorgung in den USA im Vergleich zu Deutschland deutlich ungleicher. Zwar bieten Medicare und Medicaid wichtigen Gruppen Schutz, doch viele Erwerbstätige sind auf private Policen angewiesen. Diese Verträge sehen oft hohe Selbstbeteiligungen vor und schließen in Deutschland selbstverständliche Leistungen wie jährliche Vorsorgeuntersuchungen, Langzeitpflege und bestimmte verschreibungspflichtige Medikamente aus. Unsere Interviewpartnerinnen und -partner betonten, dass in den USA für Menschen, die es sich leisten können, immer allerneueste Therapiemöglichkeiten zur Verfügung stünden. So könnten Arzneimittelherstellende in den USA sehr hohe Preise für neue Produkte festsetzen, ohne die in Deutschland übliche Kosten-Nutzen-Prüfung durchlaufen zu müssen.

In Deutschland bietet das solidarische Versicherungssystem allen Versicherten einen weitgehend einheitlichen Leistungskatalog; finanzielle Barrieren sind geringer, z. B. existieren nur moderate Zuzahlungen für Medikamente oder Klinikaufenthalte. Die Befragten äußerten, dass das deutsche Gesundheitssystem versuche, möglichst vielen Menschen eine bestmögliche medizinische Versorgung zu bieten. Deutschland liegt bei der Anzahl verfügbarer Produkte und der Zeit bis zur Verfügbarkeit europaweit ganz vorne (vfa 2023). Im ambulanten Bereich sind Arzneimittel nach ihrer Zulassung sofort erstattungsfähig. Die Preisbildung erfolgt bei verschreibungspflichtigen Medikamenten in einem mehrstufigen Prozess, in dem die Herstellenden den Preis zu Beginn festlegen und im Weiteren mit den Krankenkassen verhandeln. Grundsätzlich ist die Preisbildung bei allen verschreibungspflichtigen Medikamenten durch die Arzneimittelpreisverordnung geregelt. Der Verband forschender Arzneimittelhersteller (vfa 2025a) erkennt in der EU einen „Innovationsrückstand“ und eine „Lücke in der Versorgung“, weil 101 in den USA bereits zugelassene Arzneimittel in der EU noch nicht verfügbar seien. Diese Auffassung teilen Expertinnen und Experten deutscher Leistungserbringender nicht (Der Tagespiegel 2025): Nicht alle gelisteten Produkte seien Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG-)fähig oder es liege gar kein Zulassungsantrag vor. Oft gebe es gleichwertige Alternativen auf dem deutschen Markt. Zusammenfassend können unsere Expert:innen feststellen, dass Medikamente in den USA eher als „Ware“ gelten und deren Zugang in Deutschland eher als „Recht“ aufgefasst wird.

- Ausgaben und Leistungsfähigkeit

Beide Länder gehören im weltweiten Vergleich zu den Spitzenreitern bei den Gesundheitsausgaben. Die USA leisten sich unter den Industrieländern das mit Abstand teuerste Gesundheitssystem. 2023 betrugen die Gesundheitsausgaben der USA etwa 16,7 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) (OECD 2025a). Deutschland lag 2023 bei 11,8 % des BIP und damit weltweit an zweiter Stelle (OECD 2025a). Den in den USA entstehenden Kosten liegen hohe Preise für medizinische Leistungen sowie hohe Verwaltungs- sowie Personalkosten zugrunde (Deutsches Ärzteblatt 2018). Ein weiterer Grund sind die in den USA nicht regulierten Preise für Arzneimittel, weshalb der US-Markt für Pharmaunternehmen inzwischen der weltweit wichtigste ist.

Auch bei den Ausgaben pro Kopf gibt es ein starkes Gefälle. Umgerechnet gaben die USA pro Einwohner beziehungsweise Einwohnerin ein Drittel mehr für Gesundheit aus als Deutschland. Trotz der gewaltigen Ausgaben ist der Gesundheitszustand der Bevölkerung in den USA jedoch nicht besser als anderswo. Im Gegenteil: Bei vielen Indikatoren schneiden sie schlechter ab. Die Lebenserwartung bei Geburt lag 2023 in den USA mit nur 78 Jahren deutlich niedriger als in Deutschland (81 Jahre) (DSW 2024). Damit weist Deutschland eine etwa im OECD-Mittelfeld liegende Lebenserwartung auf, bei allerdings wesentlich geringeren Kosten im Vergleich zu den USA.

In einem Ländervergleich von zehn hochentwickelten Gesundheitssystemen belegten die USA zuletzt den letzten Platz in Bezug auf Zugang, Effizienz, Gleichheit und Versorgungsergebnisse (Blumenthal et al. 2024). Deutschland rangiert im selben Vergleich nur knapp vor den USA, mit einer soliden Versorgung und gutem Zugang, aber mit Defiziten etwa bei Prävention, Versorgungsergebnissen und Koordinationsgrad der Versorgung (Blumenthal et al. 2024).

- Regulierung und Steuerung

In den USA ist die Preisregulierung schwach ausgeprägt: Medikamente und medizinische Leistungen haben weitgehend freie Preisbildung am Markt. Zahllose private Versicherungsgesellschaften verhandeln individuell mit Leistungserbringenden. Dies führt zu hohen Verwaltungskosten und Preisunterschieden. Laut OECD liegt der Anteil der Verwaltungskosten im US-System deutlich über dem anderer Länder (Gunja et al. 2023).

Demgegenüber verfügt Deutschland über ein stark reguliertes Umfeld. Einheitliche Gebührenordnungen, ein Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) und die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) bestimmen die Vergütung im ambulanten Sektor, Fallpauschalen (Diagnosebezogene Fallgruppen, DRGs) im stationären (Erbe 2024; The Commonwealth Fund 2020). Arzneimittelpreise unterliegen in Deutschland zudem nach Markteintritt dem vielfach von Pharmaherstellenden kritisierten AMNOG (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz)-Prozess. Bei diesem verhandelt der GKV-Spitzenverband als zentrale Interessenvertretung der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen mit Herstellenden die Erstattungsbeträge basierend auf dem Zusatznutzen. Das reguliert die Preise. Dieses regulative Umfeld zügelt zwar die Kosten, wird aber insbesondere von Unternehmensverbänden als wenig innovationsfreundlich charakterisiert.

- Innovationsumfeld im Gesundheitsbereich

Beide Länder zählen im Gesundheitsbereich mit der zugehörigen medizinischen Forschung und Entwicklung (FuE) zu den weltweit führenden Nationen – allerdings mit unterschiedlichen Stärken. Die herausragende Innovationskraft der Vereinigten Staaten in diesem forschungsintensiven Feld ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen:

- Die USA sind weltweit führend in der biomedizinischen Grundlagenforschung mit ihren exzellenten Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen wie den National Institutes of Health (NIH).

- Fokus auf Technologietransfer,

- Innovations- und Unternehmergeist sowie

- starke Biotech- und Pharmaunternehmen (Kooperation international 2025b; Kooperation international 2025a).

Zu den treibenden Faktoren gehören ein effizientes System der Forschungsfinanzierung, eine stärkere Verbindung zwischen akademischer und industrieller Forschung, starke Biotech-Cluster und eine unternehmerfreundliche Mentalität.

Die USA gehören mit öffentlichen und privaten FuE-Ausgaben von 823 Mrd. USD (2023, ca. 3,45 % des BIP vs. 158 Mrd. USD in Deutschland (3,11 % des BIP)) zu den größten FuE-Finanzierenden der Welt (OECD 2025b). Wie in vielen anderen OECD-Ländern finanziert in den USA in erster Linie die inländische Wirtschaft die FuE-Ausgaben (66,3 %) (Kooperation international 2025b). 20 % der dortigen FuE-Ausgaben sind staatlich finanziert (Kooperation international 2025b). Eigenmittel der Hochschulen (aus Studiengebühren, Kapitalerträgen) sowie Zuschüsse privater gemeinnütziger Einrichtungen (z. B. private Stiftungen) decken gemeinsam 6,5 % der Ausgaben und 7,2 % der Ausgaben entfallen auf Investoren aus dem Ausland (Kooperation international 2025b).

Eine Vielzahl von Einrichtungen auf Bundes- und Landesebene sind für die öffentliche Förderung in den USA zuständig. Die Prozesse koordiniert das Office of Science and Technology Policy (OSTP) im Weißen Haus. Im Unterschied zu Deutschland gibt es in den USA kein zentrales Ministerium, das Wissenschaft und Forschung verantwortet (Kooperation international 2025c).

Die USA investieren enorme öffentliche Mittel in die biomedizinische Forschung, allen voran die National Institutes of Health (NIH) mit einem Jahresbudget von zuletzt rund 47 Mrd. US$ (2025) (AAAS 2025b). Die neue US-Administration gab allerdings vor Kurzem das Ziel aus, das NIH-Jahresbudget massiv zu kürzen (Tollefson et al. 2025). Besonders hervorzuheben ist zudem das bisher starke Engagement öffentlicher Einrichtungen, die erhebliche Mittel für innovative Projekte bereitstellen. Dazu gehören beispielsweise die Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), dem Gesundheitsministerium zugeordnet, oder die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), eine Behörde des Verteidigungsministeriums.

Die USA verfügen über einen großen privaten Sektor (Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, private Kliniken), der vom großen Binnenmarkt mit hoher Zahlungsbereitschaft profitiert. Viele neue Medikamente und Medizintechnologien werden zuerst in den USA eingeführt, da dort hohe Preise durchsetzbar sind, was Investitionen in Forschung und Entwicklung besonders attraktiv macht. Ein Positionspapier des Pharmaverbands vfa sieht einen Zusammenhang zwischen geringer Preisregulierung und höherer Innovationskraft der Pharmaindustrie (vfa 2024).

Bei einem Preisregulierungssystem wie dem deutschen hätten US-Pharmaunternehmen danach schätzungsweise 12,7 Mrd. US-Dollar weniger pro Jahr in FuE investiert. Umgekehrt führten strikte Preisdeckelungen in Europa ab den 1980er-Jahren zu einem Rückgang der Arzneimittelinnovationen (vfa 2024). In der Studie „Pharma-Innovationsstandort Deutschland“ argumentieren vfa und Unternehmensberatung Kearney, dass verschärfte oder restriktive Regelungen bei Preisfindung und Kostenerstattung in Kombination mit weiteren Faktoren die Attraktivität Deutschlands als Pharma-Innovationsstandort verringerten (vfa und Kearney 2023). Auch spiele die Biotechnologie-Industrie mit ihrem Zugang zu Risikokapital eine entscheidende Rolle. Eine funktionierende Biotechnologie-Industrie sei ein wichtiger Lieferant von Innovationen für die Pharmaindustrie.

Regulatorische Rahmenbedingungen für Innovationen unterscheiden sich ebenfalls. So bieten die USA ein innovationsfreundlicheres regulatorisches Umfeld und weniger bürokratische Hürden, insbesondere bei klinischen Studien, Post Marketing-Aktivitäten und der Verarbeitung von Gesundheitsdaten. Sowohl in Deutschland als auch den USA sind Kliniken nicht nur zentral für die Versorgung von Patientinnen und Patienten, sondern auch für die Durchführung klinischer Studien zwingend notwendig. Allerdings bestehen laut Aussage der von unseren Expert:innen Befragten in den USA weniger regulative Hürden für klinische Studien. Die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) gilt zudem aufgrund mehrerer beschleunigter Zulassungswege (zum Beispiel Breakthrough Therapy Designation) als effizient bei Neuzulassungen (vfa 2025a). Bei der europäischen Zulassungsbehörde dauert die Zulassung im Durchschnitt länger, wodurch Arzneimittelinnovationen in Europa erst später zur Verfügung stehen (vfa 2025a).

In Deutschland stellen sowohl der Bund als auch die 16 einzelnen Bundesländer die öffentliche Forschungsförderung über Grundfinanzierungen und Projektförderungen bereit (Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz o. J.). Laut einer Analyse von PricewaterhouseCoopers zählt diese Aufteilung der Verantwortung zwischen Bund und Ländern zu den Stärken der deutschen Forschungsförderung (PwC 2025a). Allerdings hat die Bundesebene im internationalen Vergleich weniger direkten Einfluss auf die Forschungsaktivitäten der Hochschulen. In den USA hat die Bundesregierung, wie aktuell zu sehen ist, durch die Vergabe von Forschungsgeldern, die oft an nationale Prioritäten geknüpft sind, hingegen einen erheblichen Einfluss auf die Forschungsaktivitäten der Hochschulen. Die langfristige Planungssicherheit durch die institutionelle Förderung gilt deshalb als eine weitere deutsche Stärke.

Deutsche Bundesmittel fließen über die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) in grundlagenorientierte Projekte (PwC 2025a). Anwendungsorientierte Forschung finanziert der Bund auch direkt über wettbewerbliche Ausschreibungen. Einen neuen Weg, Forschung zu fördern, geht die Bundesagentur SPRIND, die 2019 gegründet wurde. Um disruptive Forschungsprojekte durch Wettbewerbe identifizieren und fördern zu können, hat sie der Bund mit besonderen Befugnissen für eine agilere Finanzierung ausgestattet (PwC 2025a). Als Schwächen des deutschen Fördersystems gelten die Komplexität und die begrenzte strategische Steuerung durch den Bund (PwC 2025a). Zudem birgt das dezentrale System die Gefahr von Überschneidungen bei Förderungen, was zu ineffizienten Doppelungen führen könnte. Die neue Forschungsministerin Dorothee Bär kündigte bereits an, die Fördersystematik ändern zu wollen (Handelsblatt 2025).

Deutschland verfügt ebenfalls über große forschende Arzneimittelherstellende und renommierte Forschungsinstitutionen. Deutlich kleiner sind jedoch das Ökosystem für Neugründungen und junge Unternehmen, die auf Innovationen aufsetzen, diese weiterentwickeln und bestenfalls kommerzialisieren können, sowie das Risikokapital. Risikokapital-Investitionen machten 2021 in Deutschland nur 0,11 % des BIP aus (~4 Mrd. €), während die USA relativ zur Wirtschaftskraft das Fünffache dieses Anteils mobilisiert (vfa 2024). Entsprechend fällt es deutschen Biotechnologie-Gründenden oft schwer, die Wachstumsfinanzierung zu sichern. Im Resultat wandern sie oft in die USA ab, wo Kapital und größere Märkte locken (vfa 2024). Deutschland beginnt auch erst jüngst mit Instrumenten wie dem DiGA-Fast-Track (erstattungsfähige, geprüfte Gesundheitsapps) und der elektronischen Patientenakte, digitale Innovationen systematisch einzubinden. Zwar schreitet die digitale Transformation in Deutschland inzwischen voran, und es gibt gezielte Förderprogramme für Künstliche Intelligenz (KI) in der Medizin, Genomforschung und weitere, allerdings nutzen deutsche Forschende für ihre Arbeit häufig die großen US-Datenpools.

Mit der im Jahr 2024 veröffentlichten Pharmastrategie, dem Medizinforschungsgesetz und dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz hat die Bundesregierung erste Maßnahmen ergriffen, um die Rahmenbedingungen in Deutschland z. B. für die klinische Forschung zu verbessern. Insgesamt kann die USA als dynamischer, aber auch risikofreudiger Innovationsstandort gelten, während Deutschland Teil des europäisch regulierten Innovationssystems ist, das sich auf Sicherheit, Datenschutz und Nutzenbewertung fokussiert.

Innovationsumfeld USA Deutschland Öffentliche FuE-Budgets

NIH ~47 Mrd. $/Jahr (Kozlov et al. 2025); weitere Budgets (NSF, DoD, ARPA-H) + Bundesstaaten-Programme; Schwerpunkt auf biomedizinischer Grundlagenforschung und translationaler Forschung BMFTR/DFG-Gesundheitsforschung im unteren einstelligen Mrd.-€-Bereich; diverse Nationale Zentren und EU-Mittel; Schwerpunkt auf anwendungsnaher klinischer Forschung, Versorgungsforschung Politische Einflussfaktoren Aktuell hoher politischer Einfluss; Trump-Regierung stoppt gezielt Projekte (COVID, HIV etc.) im Wert von >2,3 Mrd. $ (Kozlov et al. 2025); traditionell jedoch breite parteiübergreifende Unterstützung für NIH und Innovation Grundsätzlich stabile Förderung, breite politische Unterstützung für Hightech-Strategie; Forschungsprioritäten sind in langfristigen Rahmenprogrammen festgelegt; weniger tagespolitische Eingriffe Privates Kapital & Start-ups Sehr ausgeprägter Venture-Capital-Markt, z. B. 2023 ca. 0,05% des BIP in Biotech-VC (BMBF 2024); große Startup-Hubs (Silicon Valley, Boston) für Digital Health und Biotech; Zahlreiche „Unicorns“ im Gesundheitsbereich Deutlich kleinerer VC-Markt, ~0,01% des BIP in Biotech-VC (BMBF 2024); aufstrebende Health-Startup-Szene in Berlin, München etc.; Staatliche Zuschüsse und Europäische Investitionsbank als wichtige Kapitalquellen; wenige „Unicorns“ (Ausnahme: BioNTech) Kostenbeteiligung Hohe Selbstbeteiligungskosten; viele Tarife mit Selbstbehalt, keine Deckelung der Zuzahlungen außerhalb ACA-Plänen Zuzahlungen in der GKV begrenzt (jährlich max. 2% des Jahreseinkommens); extensive Absicherung von Leistungen, in der PKV vertragsabhängig Leistungen & Zugang Leistungsumfang je nach Versicherer variabel; kein gesetzlich garantiertes Leistungspaket außer in Medicare/Medicaid; Zugang abhängig vom Versicherungsstatus, regionale Unterschiede Umfassender Leistungskatalog in der GKV (weitgehend einheitlich, inkl. Arztbesuche, Krankenhaus, Medikamente); freier Zugang zu Vertragsärzten für Versicherte, landesweit vergleichbares Versorgungsniveau bei punktuellen Angebotsengpässen im ländlichen Raum Arzneimittelpreise Marktbasiert, keine generelle Preisregulierung; sehr hohe Medikamentenpreise, ~3-mal höher als OECD-Schnitt (GTAI 2024a) Staatlich regulierte Preise bei verschreibungspflichtigen Medikamenten; frühe Nutzenbewertung neuer Arzneien (AMNOG) und Erstattungsbetrags-Verhandlungen begrenzen Preise Versorgungsstruktur Viele private Krankenhäuser und Arztpraxen; capitation- und fallpauschal-basierte Zahlungen der Versicherer; hohe Spezialisierung, aber auch Lücken in Grundversorgung in manchen Regionen Mischsystem aus öffentlichen, freigemeinnützigen und privaten Krankenhäusern; Arztpraxen in privater Trägerschaft oder an Krankenhäuser angegliedert (Medizinische Versorgungszentren – MVZ), bedarfsplanbasierte Verteilung der Ärztinnen und Ärzte; dichtes Netz ambulanter Versorgender; teils Überversorgung in Ballungsräumen, teils Unterversorgung im ländlichen Raum Investitionen & Steuerung Keine zentrale Steuerung; Department of Health and Human Services (HHS), Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) für Bundesprogramme; Regulierung fragmentiert zwischen Föderalstaat und Bundesstaaten Zentraler Ordnungsrahmen durch Bund (Bundesministerium für Gesundhheit – BMG); Selbstverwaltungsgremien (Krankenkassen, Ärztekammern) setzen Details um; Länder verantworten Krankenhausplanung/-investitionen Qualität/Outcome Lebenserwartung 78 Jahre (2023); höchste Raten an vermeidbaren Todesfällen sowie Mütter- und Kindersterblichkeit unter Industrienationen; große Unterschiede nach Einkommen und Ethnie

(DSW 2024; Gunja et al. 2023)

Lebenserwartung 81 Jahre (2023); moderate vermeidbare Sterblichkeit, Mütter-/Kindersterblichkeit sehr gering, Ergebnisindikatoren nahe OECD-Durchschnitt 1; weniger Disparitäten

(DSW 2024; Gunja et al. 2023; The Commonwealth Fund 2020)

Tabelle 2: Übersicht Innovationsumfeld USA und Deutschland

Die Gesundheitssysteme der USA und Deutschlands, geprägt von sehr unterschiedlichen Philosophien – marktorientiert versus solidarisch –, stehen vor der gemeinsamen Herausforderung, hochwertige, zugängliche und innovative Gesundheitsversorgung nachhaltig zu gestalten. Die USA zeichnen sich durch eine hohe Dynamik in der Spitzenforschung und kommerziellen Anwendung neuer Technologien aus, insbesondere getrieben durch einen potenten Privatsektor. Diese Stärke wird jedoch durch systemische Schwächen wie hohen Kosten, ungleichem Zugang und eine fragmentierte Versorgungslandschaft konterkariert. Die Innovationskraft führt nicht zwangsläufig zu einer breiten, wertorientierten Verbesserung der Gesundheitsversorgung für die gesamte Bevölkerung.

Deutschland hingegen profitiert von einem System universellen Zugangs und umfassender Gesundheitsleistungen, das auf dem Solidarprinzip beruht. Doch sind Herausforderungen wie Kostendruck und Effizienzfragen, ein komplexes System und die Sektorentrennung zu bewältigen. Innovationshindernisse wie Bürokratie, die Nutzung von Gesundheitsdaten sowie die Fähigkeit, Ergebnisse der Grundlagenforschung in marktfähige Produkte zu wandeln, bedürfen verstärkter Aufmerksamkeit.

2. Maßnahmen der neuen US-Administration

In der zweiten Amtszeit von Präsident Trump richtet sich die US-Gesundheitspolitik neu aus, mit Deregulierung, Kostensenkung und weniger sozialer Absicherung. Budgets wurden gekürzt, Prioritäten neu gesetzt und internationale Kooperationen wie mit der WHO beendet. Diese Entwicklungen könnten Versorgung, Forschung und globale Gesundheitsstrukturen nachhaltig verändern.

- Deregulierung und Kostensenkung

Seit Beginn der zweiten Amtszeit von Präsident Trump im Januar 2025 gab es zentrale gesundheitspolitische Weichenstellungen. Am ersten Amtstag erließ der Präsident ein umfangreiches Dekret, das zahlreiche Erlasse der Biden-Ära im Gesundheitsbereich aufhob (NHeLP 2025) – darunter insbesondere Biden’s Executive Order 14009 („Stärkung von Medicaid und ACA“). Damit signalisiert Trumps Regierung, dass sie die Ausbaupolitik umkehren will (NHeLP 2025). Konkret ist zu erwarten, dass der Zugang zu Medicaid und ACA-Marktplatzversicherungen wieder erschwert wird. Insgesamt setzt Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit auf eine stärker marktorientierte Gesundheitspolitik, die Eigenverantwortung betont – allerdings auf Kosten der Absicherung sozial schwächerer Personen. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass infolgedessen der Bevölkerungsanteil Un- oder Unterversicherter in den kommenden Jahren zunehmen wird (NHeLP 2025).

Der US-Präsident betonte, die Gesundheitskosten für die Bevölkerung und Unternehmen senken zu wollen – auch durch Einfuhrzölle auf pharmazeutische Produkte und Arzneimittelbestandteile sowie Wettbewerb statt Regulierung. Aktuell ergreift die neue US-Administration Maßnahmen, um die hohen Kosten über ein Referenzpreissystem einzudämmen (Tagesschau 2025a). Die Regierung möchte Krankenkassen zudem mehr Flexibilität geben. Zahlreiche Biden-Regulierungen im Pharmabereich wurden gestoppt oder auf den Prüfstand gestellt – etwa Initiativen zur Arzneimittelpreisbegrenzung (Tagesschau 2025a). Insbesondere die im Inflation Reduction Act 2022 verankerte Einführung von Medikamenten-Preisverhandlungen in Medicare steht im Widerspruch zu Trumps marktgetriebener Linie. Ziel ist es auch, „überbordende“ föderale Vorschriften abzubauen, die aus Sicht der US-Regierung Innovation und Wettbewerb hemmen (PwC 2025b). Dieses Prinzip zeigt sich auch in der Übertragung von Verantwortung an die Bundesstaaten. Der Präsident möchte den Staaten mehr Freiraum geben, eigene Lösungen zu entwickeln (z. B. im Medicaid-Programm), was einer Dezentralisierung gleichkommt (PwC 2025b). Kritiker warnen jedoch, dass dies in Einsparungen auf Kosten der Versorgung resultieren könnte (PwC 2025b).

- Personelle und institutionelle Veränderungen

Die neue Administration hat Schlüsselpositionen im Gesundheitssektor mit Personen besetzt, die den Politikwechsel verkörpern. So steht dem Gesundheitsministerium der Impfskeptiker Robert F. Kennedy Jr. vor (Heidt et al. 2025). Der bekannte Kritiker von pandemiebezogenen Maßnahmen Dr. Jay Bhattacharya wurde zum NIH-Direktor ernannt und der Chirurg Dr. Marty Makary als FDA-Chef bestätigt (AJMC 2025). Beide stehen für einen skeptischen Blick auf strikte Regulierung. Bhattacharya kritisierte etwa die COVID19-Lockdown-Politik. Zugleich wurden bei den NIH Budgetkürzungen, im Vergleich mit dem Jahr 2025 (47 Mrd. USD) sollen die NIH im Jahr 2026 nur noch 27 Mrd. US-Dollar an Fördermitteln erhalten, und ein Einstellungsstopp verhängt (AAAS 2025b). Das löste – durch die von uns Befragten bestätigt – große Unruhe und Unsicherheit in der Forschungsgemeinschaft aus (AJMC 2025). Auch bei der Arzneimittelbehörde FDA, die dem US-Gesundheitsministerium untersteht, kam es zu Entlassungen tausender Mitarbeitender und infolgedessen zu „staffing turmoil“ (AJMC 2025). Auch in den Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ebenfalls dem Gesundheitsministerium zugeordnet, wurden Entlassungen von Mitarbeitenden und Umstrukturierungen angekündigt. So erwägt die Regierung beispielsweise, die Abteilung für HIV-Prävention im CDC aufzulösen (AJMC 2025).

- Gesetzesinitiativen und Ankündigungen

Trump kündigte im Wahlkampf die Abschaffung von Obamacare an und versprach Neuregelungen. Auch nannte er Betrugsbekämpfung bei Medicare/Medicaid als Ziel, weshalb von Leistungskürzungen auszugehen ist (AJMC 2025). Im Arzneimittelsektor werden Bestrebungen Trumps deutlich, den Kurs seiner ersten Amtszeit fortzusetzen und Pharmakonzerne bei der Preisbildung für Medikamente im Sinne des Prinzips der „Most Favored Nation“ unter Druck zu setzen (Tagesschau 2025a). Geplant ist, für Medikamente künftig nicht mehr als den weltweit niedrigsten Preis zu zahlen – unabhängig von Wirtschaftskraft oder Marktgröße des Referenzlandes. Dies könnte dazu führen, dass neue Medikamente zunächst ausschließlich in den USA eingeführt werden, um dort höhere Preise durchsetzen zu können. Darüber hinaus hat Trump angekündigt, bürokratische Hürden in der Zulassung von Medizinprodukten abzubauen und Right-to-Try-Regelungen (Zugang zu experimentellen Therapien) weiter zu stärken, um Patientinnen und Patienten Innovationen schneller zukommen zu lassen. Für die EU und Deutschland erhöht dies deutlich den Wettbewerbsdruck im Spannungsfeld zwischen Regulierung und Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sowie Innovation und Fortschritt.

Trumps Eingreifen in die Wissenschaftskommunikation (Löschung missliebiger Daten, Einfluss auf CDC-Empfehlungen) hat europäische Expertinnen und Experten alarmiert (DGPI 2025). In Deutschland beobachten Politik und Wissenschaft diese „wissenschaftsfeindlichen Strömungen“ mit Sorge (DGPI 2025).

- Globale Gesundheitspolitik

Auch auf internationaler Ebene hat die neue US-Administration markante Schritte unternommen: Am 20. Januar 2025 leitete sie per Dekret erneut den Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein (KFF 2025) und beendete daraufhin deren Finanzierung. Trump begründete dies, wie schon 2020, mit angeblicher Fehlsteuerung der WHO, speziell während der COVID-19-Pandemie (KFF 2025). Außerdem stoppte Trump ohne Vorankündigung das Entwicklungshilfeprogramm USAID (ZDF 2025). Gleichzeitig setzte er die „Mexico City Policy“ (die sogenannte Global Gag Rule) wieder in Kraft, die US-Geldzahlungen an internationale NGOs unterbindet, wenn diese Schwangerschaftsabbrüche anbieten oder befürworten (KFF 2025). Diese Entscheidung trifft v. a. Programme der reproduktiven Gesundheit und HIV-Prävention in Entwicklungsländern hart.

In der Summe zeichnen sich in den USA tiefgreifende Veränderungen ab – weg von den Bestrebungen zu einer umfassenden Gesundheitsabsicherung, hin zu mehr Marktorientierung, politisch passfähigen, ausgewählten Forschungsthemen und konservativer Werteorientierung. Die jüngsten Maßnahmen deuten zudem auf eine mögliche Politisierung zuständiger Behörden hin und bestärken Befürchtungen, dass zentrale Funktionen im Gesundheitswesen beeinträchtigt werden könnten (AJMC 2025). Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass ein Rückzug aus multilateralen Gesundheitskooperationen und eine Fokussierung auf nationale Interessen im Sinne eines „America First“-Ansatzes weitreichende negative Auswirkungen auf die lokale, regionale und globale Gesundheitsversorgung sowie neue Innovationen haben werden. Die Preise für Arzneien in den USA würden nicht sinken, sondern außerhalb der USA eher steigen (NBER 2022). Es wird gewarnt, dass die USA ihre jahrzehntelange Spitzenposition in der biomedizinischen Forschung nun verlieren könnte (AAAS 2025a; The Washington Post 2025; Tollefson et al. 2025).

3. Auswirkungen der US-Maßnahmen auf Deutschland

Die beschriebenen Entwicklungen in den USA wirken sich in unterschiedlicher Form auch auf Deutschland aus – sowohl unmittelbar als auch mittelbar. Die deutsche Pharma- und Medizintechnikindustrie ist stark exportorientiert, wobei der US-Markt eine herausragende Rolle spielt. Politische Weichenstellungen in den USA in Bezug auf Arzneimittelpreise und Handelspolitik können daher direkte und erhebliche Auswirkungen haben. Auch das deutsche Forschungs- und Innovationsökosystem ist eng mit den USA verflochten. Veränderungen in der US-Wissenschafts- und Innovationspolitik können daher sowohl negative als auch positive Effekte haben. Die Rückmeldungen der befragten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeichnen hier ein naturgemäß heterogenes Bild.

- Gesundheitsversorgung

Die Veränderungen in den USA wirken sich auch unmittelbar auf die Gesundheitsindustrie und nachfolgend womöglich auf die Gesundheitsversorgung in Deutschland aus. So ist der US-Markt für die deutschen Pharmaunternehmen Bayer, Boehringer Ingelheim oder Merck einer der wichtigsten weltweit. Merck passte kürzlich seine Umsatzprognose für das laufende Jahr aufgrund der aktuellen Situation nach unten an (Der Aktionär 2025). Expertinnen und Experten warnen, dass Zölle auf Medikamente sowohl die Versorgung gefährden, als auch die Kosten für Patientinnen und Patienten erhöhen würden (vfa 2025c). Der Präsident des vfa, Han Steutel, erwartet, dass die vorgeschlagene Orientierung der USA am weltweit günstigsten Preis für ein Arzneimittel bei kommenden Preisfestlegungen auch die Innovationskraft deutscher Pharmaunternehmen bedrohe (vfa 2025b). Offene Wertschöpfungsketten sind für forschende Pharmafirmen essenziell. Handelsbarrieren könnten eine Verlagerung von Produktionsschritten erzwingen, die Kosten erhöhen und Innovationen behindern (vfa 2025c).

Die USA weisen wichtige positive Standortfaktoren auf – insbesondere steuerliche Vorteile, niedrigere Energiekosten und eine industriefreundliche Deregulierung (DLRC Group; GTAI 2024b). Global agierende Gesundheitsunternehmen verstärken daher seit 2025 ihre Investitionen in den USA deutlich. Roche (50 Mrd. USD) und Novartis (23 Mrd. USD), beide aus der Schweiz, und Siemens Healthineers aus Deutschland kündigten an, neue Produktions- und Entwicklungszentren aufzubauen, um von Trumps wirtschaftspolitischen Anreizen zu profitieren (BioSpace 2025). Schätzungen zufolge wurden allein im Jahr 2025 Investitionen in Höhe von rund 158 Mrd. USD im US-Gesundheitssektor angekündigt (BioSpace 2025). Diese Entwicklung erhöht den Wettbewerbsdruck auf europäische und deutsche Unternehmen und könnte zu einem relativen Kapitalabfluss von deutschen Standorten und aus dem deutschen Innovationssystem führen. Deutschland müsste eigene Anreize bieten, um z. B. die Impfstoffproduktion im Land zu halten. Diese Entwicklung signalisiert, dass ohne gegensteuernde Maßnahmen Produktions- und Innovationskapazitäten aus Europa abgezogen werden könnten.

- Regulierung

Auf regulatorischer Ebene werden die Zulassungsbehörden Food and Drug Administration (FDA) in den USA und European Medicines Agency (EMA) in Europa womöglich weniger eng kooperieren. Daneben kündigte die US-Regierung 2025 an, dass US-Pharmafirmen Medikamente zuerst in den USA zulassen müssen (FR 2025). Dies könnte global Herstellende unter Druck setzen. Für deutsche Pharmaunternehmen würde dies bedeuten, dass selbst in Deutschland entwickelte Innovationen eventuell zunächst auf dem US-Markt eingeführt werden, bevor hiesige Patientinnen und Patienten Zugang erhalten.

Erst kürzlich meldete die FDA, die Prüfzeiten mit neuen Abläufen von derzeit zehn bis zwölf Monaten auf ein bis zwei Monate senken zu wollen (FDA 2025b). Seit Anfang Juni 2025 reduziert sie Prüfzeiten beispielsweise mithilfe von Künstlicher Intelligenz (FDA 2025a). Die schnellere Zulassungspolitik der FDA erzeugt regulatorischen Druck auf die europäische EMA. Die EMA müsste nachziehen, damit europäische Patientinnen und Patienten gleich früh von Innovationen profitieren können. Der entsprechende Arbeitsplan der EMA reicht bis 2028 (EMA und HMA 2025). Die EU prüft aktuell eine Überarbeitung ihres Arzneimittelrechts, einschließlich verkürzter Fristen und Anreize für Markteinführungen in allen Mitgliedstaaten (EU-Ministerrat und ER 2025).

- Globale Gesundheit und öffentliche Gesundheit

Trumps internationale Gesundheitspolitik tangiert indirekt die öffentliche Gesundheit in Europa und Deutschland. So schwächt der WHO-Austritt der USA deren finanzielle und politische Situation. Bereits beim temporären Austritt der USA im Jahr 2020 versuchte Deutschland, die finanzielle Lücke mitzuschließen. Die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Warken verkündete erst kürzlich, der WHO zusätzliche 10 Mio. Euro zur Verfügung stellen zu wollen (BMG 2025). Es ist absehbar, dass Deutschland seine WHO-Beiträge erneut prüfen muss.

Daneben sind Investitionen in Organisationen wie der Allianz für Pandemievorsorge zu überdenken, um z. B. weiterhin Impfprogramme in ärmeren Ländern gewährleisten zu können. Ohne solche Bemühungen könnten Infektionskrankheiten weniger effektiv bekämpft werden und in einer globalisierten Welt letztlich auch Europa und Deutschland erreichen. Fachgesellschaften warnen, dass das Einstellen US-amerikanischer Hilfsprogramme für HIV, Malaria, Polio etc. „großes menschliches Leid“ verursachen und auch die Versorgung in Europa negativ beeinflussen werde (DGPI 2025). So könnte etwa ein Wiederanstieg von HIV-Infektionen in Entwicklungsregionen langfristig zu weltweit höheren Fallzahlen führen.

- Forschungskooperationen

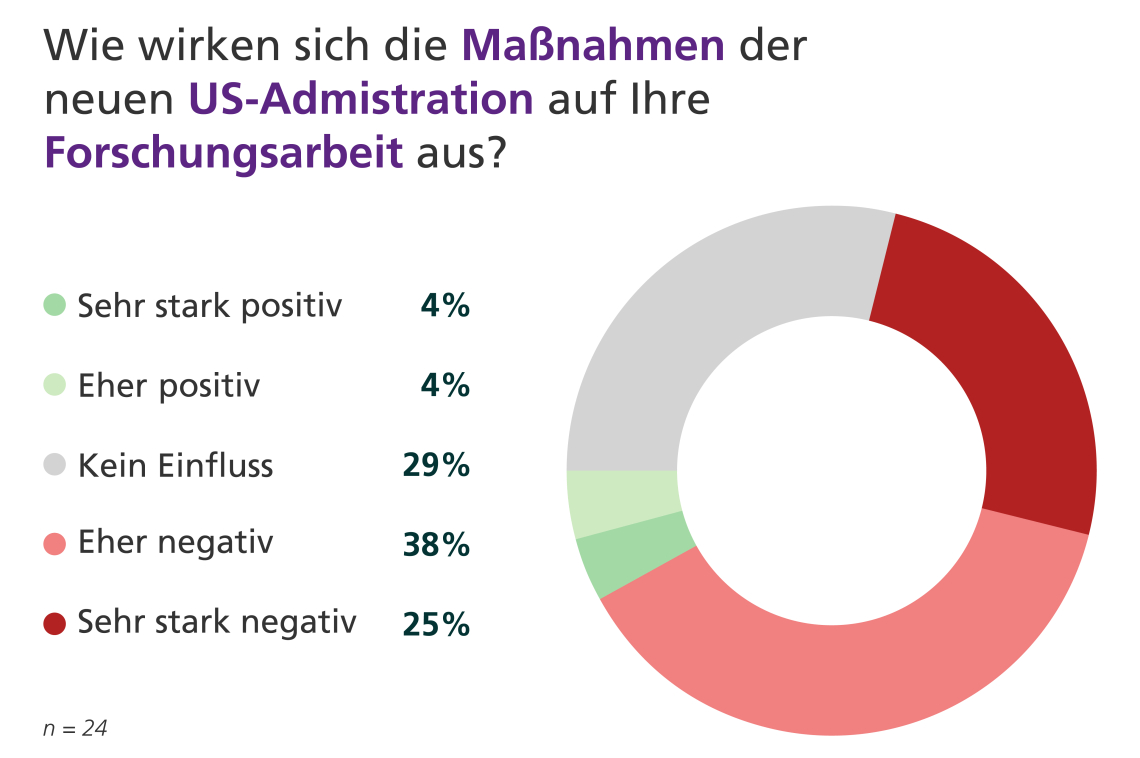

Neben künftigen Auswirkungen auf die deutsche Gesundheitsversorgung beeinflussen die jüngsten US-Entwicklungen bereits jetzt die deutsch-amerikanischen Forschungskooperationen: Die USA sind ein zentraler Partner für medizinische Forschung, sei es durch gemeinsame Großprojekte, klinische Studien oder den Austausch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Budgetkürzungen bei den NIH und anderen US-Einrichtungen sowie eine stärker national ausgerichtete Forschungspolitik unter der aktuellen US-Regierung könnten den Wissenschaftstransfer dämpfen und Innovationen einschränken. In unserer Befragung zu den Auswirkungen der US-Administration auf die Forschung zeigen die Antworten eine Mischung aus Unsicherheit und bereits spürbaren negativen Effekten (siehe Abbildung 1).

Die am häufigsten genannte Auswirkung ist die Unsicherheit bezüglich der künftigen Forschungsförderung und die daraus resultierende Unterbrechung oder Gefährdung laufender Projekte. Viele Forschende berichten von unklaren Förderbedingungen und der Sorge, dass Projekte nicht weiter finanziert werden könnten. Die Statements lauten:

- „Es wurden Kooperationspartner zum Teil ohne Vorankündigung entlassen. Absprachen zu gemeinsamen Projekten werden US-seitig nicht mehr entsprochen“

- „Unklarheit bei Ein- und Ausreise beeinträchtigt Kollaborationen und gemeinsame Doktorandenprogramme“

- „Austausch und Treffen sind eingeschränkt“

- „einige internationale Wissenschaftler:innen in den USA haben Bedenken, das Land zu verlassen, weil sie nicht wissen, ob sie hinterher wieder zurückkehren können“

Deutsche Unikliniken, die an US-Programmen beteiligt sind, sehen sich in einer Umfrage von NDR, WDR und SZ ähnlichen Herausforderungen gegenüber (Tagesschau 2025b). Selbst das Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts berichtet von gestoppten US-Kooperationsprojekten und entlassenen Kolleginnen und Kollegen, da deren Inhalte nicht mit den politischen Leitlinien der US-Regierung vereinbar seien (BR24 2025). Vor diesem Hintergrund scheinen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den USA laut den uns vorliegenden Einschätzungen vorerst eher noch „abzuwarten“, einige „sehen sich nach neuen Möglichkeiten um, auch im Ausland“. Auf der anderen Seite berichten die Befragten vereinzelt auch über eine „sehr stark positive“ oder „eher positive“ Wirkung der Veränderungen und notieren eine „Konzentration auf wichtige Forschungsthemen“.

Abbildung 1: Auswirkungen der Maßnahmen der US-Administration auf die Forschungsarbeit

4. Chancen und Risiken für Deutschland

Die zweite Amtszeit Trumps markiert einen Paradigmenwechsel, der weit über die USA hinausstrahlt. Für das deutsche Gesundheits- und Innovationsökosystem bedeutet dies, sich resilient zeigen zu müssen: sei es durch den Erhalt verlässlicher transatlantischer und weltweiter Wissenschaftskooperation trotz politischer Divergenzen, durch stärkere europäische Eigenständigkeit in der Gesundheits- und Forschungspolitik oder durch das bewusste Einstehen für solidarische Prinzipien als Gegenmodell zu einem rein marktbasierten Ansatz.

- Sicherung der Freiheit von Forschung und Wissenschaft

Die Abkehr der USA von internationaler Zusammenarbeit könnte die Rollen Europas und Deutschlands stärken. Deutsche Akteurinnen und Akteure betonen, dass Europa nun mehr Verantwortung übernehmen müsse, um globale Gesundheitsprobleme anzugehen (DGPI 2025). Konkret solle Deutschland zum Beispiel zumindest einen Teil der ausfallenden US-Zahlungen übernehmen. EU-Staaten einschließlich Deutschland könnten verstärkt Kooperationen untereinander und mit anderen Partnerinnen und Partnern (z. B. Kanada, Japan) suchen, um weniger von US-Initiativen abhängig zu sein. Dennoch bleibt die Sorge bestehen, dass weniger Austausch mit den USA auch weniger wissenschaftlichen Fortschritt bedeuten könnte. Gerade die (deutsche) Spitzenforschung profitiert von offenen Grenzen und Ideentransfer. Teilnehmende unserer Befragung bestätigten, dass strengere US-Visa- und Immigrationsregeln für Forschende (Donald Trump hatte bereits in seiner ersten Amtszeit Reisebeschränkungen erlassen) den Personalaustausch erschweren würden. Die US-Administration entzog der Universität Harvard im Mai 2025 die Erlaubnis, ausländische Studierende aufzunehmen (Zeit Online 2025). Vor einem „Rückbau internationaler Wissenschaftsbeziehungen angesichts aktueller Entwicklungen in den USA“ warnte der Deutsche Hochschulmedizin e. V. (2025). Der transatlantische Austausch spiele eine zentrale Rolle für die Forschung, Lehre und Krankenversorgung in Deutschland.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in der Wissenschaftspolitik der USA sprachen sich deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unserer Befragung klar gegen eine Politisierung der Forschung aus. Eine politisch-ideologische Einflussnahme auf wissenschaftliche Prozesse hemme Innovation und gefährde den wissenschaftlichen Fortschritt. Tendenzen zu einer Skepsis gegenüber Impfungen, Leugnung von pandemischem Nutzen evidenzbasierter Maßnahmen oder eine anti-diverse Gesundheitspolitik untergraben das Vertrauen in wissenschaftliche Erkenntnisse und gefährden eine evidenzbasierte Gesundheitsversorgung.

In unserer Umfrage wurde vereinzelt der Vorstoß der USA, Forschungsgelder in bestimmten Bereichen zu kürzen, gelobt: „In den USA hat die sehr weit gehende (linke) Politisierung der Universitäten (…) zu einer Abkehr vom Leistungsprinzip (…) geführt (…). Auch in Deutschland ist diese „woke“ Bürokratie auf dem Fortschritt – das sollte die Bundesregierung stoppen.“

Die weitaus überwiegende Zahl der Teilnehmenden der Umfrage sprach sich deutlich für die Wahrung und Stärkung der Forschungsfreiheit aus. So sei den Befragten ein „Eintreten für die Freiheit von Forschung und Lehre“ wichtig. Demokratische Kräfte seien zu stärken. Ein zentraler Wunsch war die Sicherung der Freiheit von Forschung und Lehre an allen Universitäten – als grundlegende Voraussetzung für wissenschaftlichen Fortschritt und gesellschaftliche Innovation. Um kritische Forschung fortführen zu können, müsse Deutschland möglicherweise mehr eigenes Budget aufwenden. Mittel für derartige Vorhaben sollten aufgestockt werden. Die Befragten betonten die Wichtigkeit, „im Bereich Wissenschaft wieder verstärkt wertneutral und kooperativ vorzugehen. Politisch-ideologische Färbung/Abgrenzung sorgt […] für Spaltung […] und verhindert Innovationen und Erfolg“. „Färbung“ wird als deutliche Gefahr für die Objektivität und Glaubwürdigkeit der Wissenschaft wahrgenommen. Die Umfrageergebnisse machen den Bedarf für Auseinandersetzungen deutlich, die sowohl die Integrität wissenschaftlicher Forschung, als auch Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit fördern.

Es stellt sich die Frage, ob der ideologische Kurswechsel im US-amerikanischen Gesundheitssystem auch Debatten in Deutschland beeinflusst. In der Vergangenheit wirkten Entwicklungen in den USA immer wieder als Katalysator für Veränderungen in Deutschland. So inspirierten etwa erste Ansätze des US-amerikanischen „Managed Care“-Modells, das ab den 1990er Jahren das Ziel hatte, die steigenden Gesundheitskosten zu kontrollieren, auch gesundheitspolitische Diskussionen und Reforminitiativen in Deutschland.

Ein erneuter US-Vorstoß in Richtung marktbasierter Lösungen (z. B. Gesundheitskonten, verstärkte private Vorsorge) könnte in Deutschland aufgegriffen werden, insbesondere angesichts der Finanzierungsprobleme der GKV. Gleichzeitig dienen die USA oft als warnendes Beispiel für soziale Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung. Ein US-ähnliches System ist für Deutschland nicht erstrebenswert, da es Ineffizienz und Ungerechtigkeit mit sich bringt (Blumenthal et al. 2024; Erbe 2024; Gunja et al. 2023;). Langfristig könnte der transatlantische Wertedialog im Gesundheitsbereich schwieriger werden, falls die USA zum Beispiel bei Pandemieverträgen und Gesundheit auf Konfrontation mit der internationalen Gemeinschaft gehen. Deutschland hat sich traditionell als Verfechter einer evidenzbasierten, menschenrechtsorientierten Gesundheitspolitik positioniert. Diese Rolle dürfte im Lichte der US-Entwicklung eine Chance sein und ein Gegengewicht bilden.

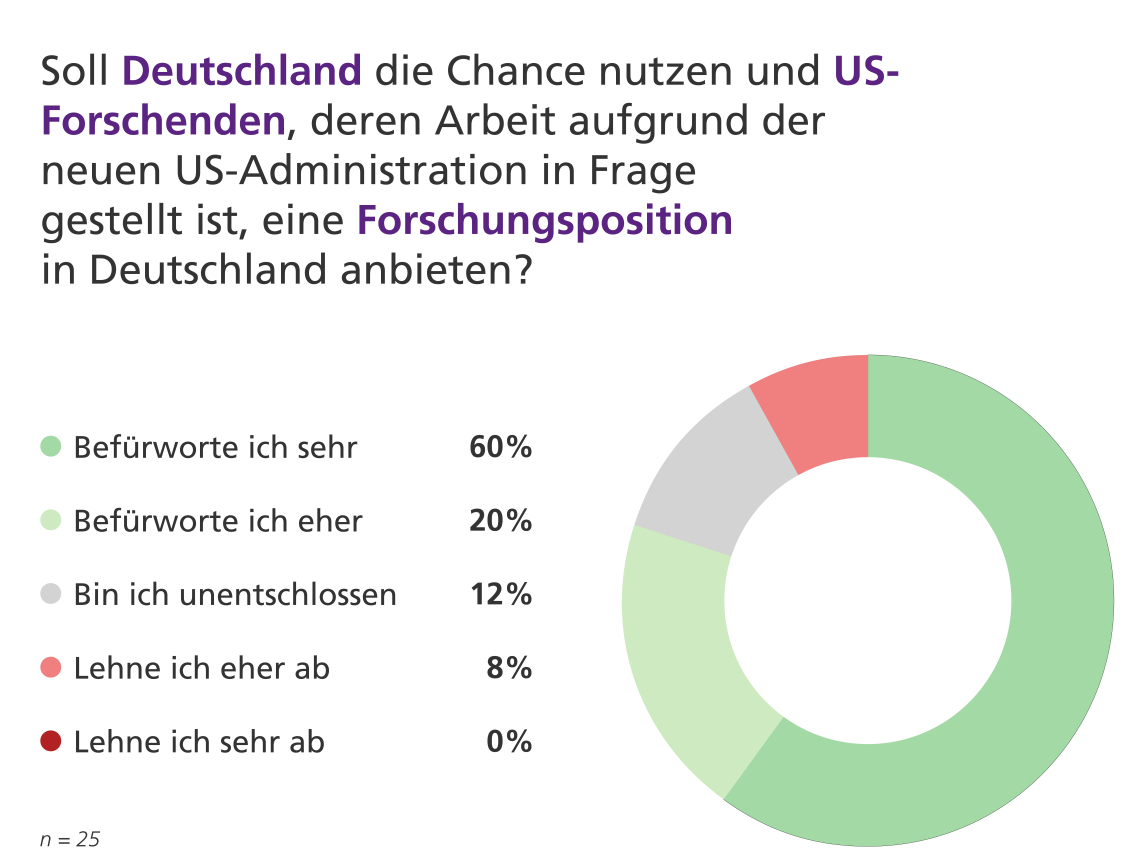

Um Deutschland und Europa langfristig als attraktive, leistungsfähige Wissenschafts- und Innovationsstandorte zu positionieren, sind den Teilnehmenden der Umfrage zufolge gezielte strukturelle Maßnahmen erforderlich: Hierfür seien unter anderem passende Rahmenbedingungen in Form von attraktiven Gehältern, sehr guter Laborausstattung, Nachwuchsförderung, stabiler und planbarer Beschäftigungsverhältnisse sowie transparenter und verlässlicher Karrierewege zu schaffen. Die Befragten forderten mehrfach, bürokratische Prozesse deutlich zu reduzieren und gezielte Maßnahmen zum Bürokratieabbau zu ergreifen. Dreiviertel befürworten „sehr“ beziehungsweise „eher“, dass Deutschland die Chance nutzen solle, US-Forschenden eine Forschungsposition in Deutschland anzubieten. Das spiegelt sich in Veröffentlichungen und Verlautbarungen verschiedener deutscher und europäischer Entscheidungstragender sowie wissenschaftlicher Institutionen wider (Abbildung 2). Die Befragten schlugen zudem vor, Personen in den USA durch Hilfsangebote zu unterstützen.

Abbildung 2: Soll Deutschland US-Forschenden einen Arbeitsplatz in Deutschland anbieten?

Derweil will die neue Bundesforschungsministerin Dorothee Bär Forschende aus aller Welt mit dem sogenannten 1000-Köpfe-Programm anwerben (Deutscher Bundestag 2025). Der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Patrick Cramer, kündigte ein transatlantisches Programm an (Laborjournal online 2025). EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen plant ein „Choose Europe“-Programm (EU-Kommission 2025), das 500 Millionen Euro bereitstellt, um internationale Forschende nach Europa zu holen. Weitere europäische und außereuropäische Länder, Wissenschaftsorganisationen und Universitäten initiierten ebenfalls Initiativen, damit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, deren Forschung politisch nicht gewollt ist, einen neuen Wirkort außerhalb der USA finden können (Gaind et al. 2025).

Ob sich US-Forschende letztlich für Europa oder Deutschland entscheiden, wird sich zeigen. Die Befragten sind sich hier nicht sicher – dies sei kein „Selbstläufer“. Einzelne äußerten, dass nicht jede Person aus den USA, deren Forschung dort nicht mehr möglich sei, ein Angebot aus Deutschland bekommen sollte. Einzelne Befragte sprachen sich dafür aus, „den Konfrontationskurs gegen Trumps Regierung aufzugeben und stattdessen auf Kooperation (nicht nur in der Wissenschaft) zu setzen und sich auf gemeinsame freiheitlich-demokratische Grundwerte zu besinnen.“

Zusammengefasst konzentrieren sich die Wünsche der befragten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die Stärkung der Forschungsfreiheit, den Abbau bürokratischer Hürden, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und die Stärkung der europäischen Wirtschaft.

5. Impulse für die Bundesregierung

Deutschland und Europa werden die Entwicklungen in Washington weiter beobachten müssen, um Forschung und Entwicklung zu Gesundheitsthemen auch in einem veränderten transatlantischen und globalen Kontext weiter voranbringen zu können. Verschiedene Maßnahmen sind wichtig, um die deutsche und europäische Forschung zu stärken und negative Auswirkungen der aktuellen politischen Entwicklungen in den USA abzumildern.

- Impulsvorschläge

- Unabhängige Forschung fördern. Die Unabhängigkeit von Forschung sichert objektive, verlässliche Erkenntnisse und legt den Grundstein für Fortschritt und Wettbewerbsfähigkeit.

- Politisch unbequeme Fragestellungen zulassen. Diese hinterfragen politische Strukturen, Entscheidungen und Interessen. Genau das ist der Ausgangspunkt für neue Erkenntnisse, Lösungswege und Innovation.

- Infrastruktur deutlich verbessern. Die Attraktivität Deutschlands als Wissenschaftsstandort sollte insbesondere im Vergleich zu den USA gesteigert werden. Dafür eignen sich langfristige Förderprogramme, die Hochschulen und Forschungseinrichtungen Planungssicherheit bieten. Wichtige Elemente für Forschende sind planbare Karrierewege auch außerhalb von Professuren sowie bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

- Abbau von Bürokratie und Vereinfachung von Prozessen in der Forschungsförderung. Der inhaltliche und administrative Aufwand für die Beantragung und Abwicklung von Fördervorhaben ist zu hoch und bindet zu viele Kapazitäten. Für eine stärkere Innovationsfähigkeit sollten formale Prozesse vereinfacht und beschleunigt werden.

- Transfer und Translation von Wissenschaft in die Anwendung systematisch in jede Fördermaßnahme integrieren. Forschende für die Überführung wissenschaftlicher Ergebnisse in marktfähige Lösungen zu sensibilisieren, stärkt auf lange Sicht die technologische Souveränität.

- Anreize für Transfer und Translation schaffen. Mit der Überführung wissenschaftlicher Ergebnisse in marktfähige Lösungen wird die Wettbewerbsfähigkeit des Landes gesteigert.

- Förderprogramme in Deutschland und Europa für die Großindustrie auflegen. Attraktive Rahmenbedingungen in strategisch und gesellschaftlich bedeutsamen Bereichen schaffen Anreize für Unternehmen, Ressourcen in risikoreiche, aber notwendige Innovationsprojekte zu investieren. Großunternehmen könnten Forschungsergebnisse effizient in marktfähige Produkte überführen.

- Öffentlich-private Partnerschaften ausbauen. Von dieser Zusammenarbeit profitieren beide Seiten: Sie teilen Risiken und erhöhen die Resilienz. Private Partnerinnen und Partner bringen oft innovative Ansätze, Technologien oder Managementmethoden mit.

- Dezentrale Strukturen von Förderinstitutionen und prüfenden Behörden bei Bedarf anpassen. Ausgewählte, zentralisierte Strukturen mit klaren Zuständigkeiten erlauben Zeitgewinne, vermeiden Überschneidungen oder Förderlücken und erhöhen die Effektivität.

- Wissen weiter bündeln und mehr kritische Masse schaffen. Konzentrierte inhaltlich-thematische Kompetenzen, Ressourcen und Forschungsschwerpunkte erlauben den schnelleren Aufbau von Exzellenz und erzielen eine größere Wirkung.

- Programme zur Anwerbung und/oder Unterstützung internationaler Spitzenforschender sowie Möglichkeiten, ausländische Wissenschaftseinrichtungen in die Förderung einzubeziehen. Internationale Beziehungen, Kooperationen und Spitzenpersonal stärken den Wissenschaftsstandort.

- US-Investoren nach Europa und Deutschland holen. Von der US-Regierung abgeschreckte Investoren, die in Deutschland investieren, verbessern den deutschen Zugang zu Risikokapital.

- Erhebungsmethode

Als Erhebungsmethode für die Einschätzungen haben unsere Expert:innen einen Online-Fragebogen genutzt (Erhebungszeitraum vom 07. Mai bis 16. Mai 2025). Zur Teilnahme eingeladen haben sie 303 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland, die zu infektions- oder impfstoffrelevanten Themen publiziert haben. Zusätzlich haben ein Unternehmensvertreter und eine Klinikerin in den USA die Situation in Telefoninterviews eingeschätzt. Die Ergebnisse der Umfrage haben keinen repräsentativen Charakter; sie sind vielmehr ein stichprobenartiges Meinungsbarometer.

Neben einer standardisierten Abfrage hatten die Befragten die Möglichkeit, in Freitextfeldern zusätzliche Einschätzungen und Rückmeldungen zu geben. Besonders markante Freitext-Antworten führten unsere Expert:innen zum Zweck der Veranschaulichung an thematisch passenden Stellen anonymisiert auf.

- Literaturverzeichnis

American Association for the Advancement of Science (AAAS) (2025a, 30.05.): AAAS CEO Statement on Proposed FY26 Federal Science Budgets. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.aaas.org/news/aaas-ceo-statement-proposed-fy26-federal-science-budgets.

American Association for the Advancement of Science (AAAS) (2025b, 17.04.): Trump proposes massive NIH budget cut and reorganization. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.science.org/content/article/trump-proposes-massive-nih-budget-cut-and-reorganization.

Bayerischer Rundfunk (BR24) (2025, 03.04.): Trumps Anti-Wissenschafts-Offensive treibt bayerische Unis um. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.br.de/nachrichten/wirtschaft/trumps-anti-wissenschafts-offensive-treibt-bayerische-unis-um,Uh2NVcJ.

beamtenbund und tarifunion (dbb) (o.J.): Krankenversicherungspflicht. Abgerufen am 19.06.2025, von https://www.dbb.de/lexikon/themenartikel/k/krankenversicherungspflicht.html.

BioSpace (2025, 29.04.): With Pharma Throwing Billions At US Manufacturing, Where Is The Cash Going? Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.biospace.com/business/with-pharma-throwing-billions-at-us-manufacturing-where-is-the-cash-going.

Blumenthal, David; Gumas, Evan D.; Shah, Arnav; Gunja, Munira Z.; Williams II, Reginald D. (2024): Mirror, Mirror 2024: A Portrait of the Failing U.S. Health System — Comparing Health System Performance in 10 Nations. The Commonwealth Fund. DOI: 10.26099/ta0g-zp66.

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2024, 06.06.): Biotechnology in Germany: More than 1 billion euros flow into the sector. Abgerufen am 17.06.2025, von https://biooekonomie.de/en/news/biotechnology-germany-more-1-billion-euros-flow-sector.

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) (2025, 18.05.): Deutschland stärkt Weltgesundheitsorganisation. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/deutschland-staerkt-weltgesundheitsorganisation-pm-18-05-25.html.

Der Aktionär (2025, 15.05.): Merck KGaA: Prognose gekappt – Aktie rauscht ans DAX-Ende. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/merck-kgaa-prognose-gekappt-aktie-rauscht-ans-dax-ende-20380183.html.

Der Tagespiegel (2025, 26.05.): Gibt es wirklich Innovationsrückstand zur USA? Tagesspiegel Background Gesundheit & E-Health. Abgerufen am 18.06.2025, von https://background.tagesspiegel.de/gesundheit-und-e-health/briefing/gibt-es-wirklich-innovationsrueckstand-zur-usa.

Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) (2025, 06.02.): Pressemitteilung - Regierung Trump gefährdet die globale Gesundheit. Abgerufen am 18.06.2025, von https://dgpi.de/pressemitteilung-regierung-trump-gefaehrdet-die-globale-gesundheit-06-02-2025/.

Deutsche Hochschulmedizin e.V. (2025, 27.05.): Internationale Wissenschaftskooperationen sichern: Deutsche Hochschulmedizin bekräftigt transatlantische Partnerschaft. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.deutsche-hochschulmedizin.de/presse/mitteilung/internationale-wissenschaftskooperationen-sichern-deutsche-hochschulmedizin-bekraeftigt-transatlantische-partnerschaft/.

Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) (2024): DSW-Datenreport 2024: Soziale und demografische Daten weltweit. Abgerufen am 17.06.2025, von https://www.dsw.org/wp-content/uploads/2024/12/Datenreport_2024_web.pdf.

Deutscher Bundestag (2025, 15.05.): Ministerin Bär: Stärkere Investitionen in Zukunfts- und Schlüsseltechn. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw20-de-forschung-1064996.

Deutsches Ärzteblatt (2018, 15.03.): Warum das US-Gesundheitssystem so teuer ist. Abgerufen am 19.06.2025, von https://www.aerzteblatt.de/news/warum-das-us-gesundheitssystem-so-teuer-ist-fc89064e-41fa-4d83-acd0-2ecfbec69ea8.

DLRC Group (2025, 28.01.): Trump Administration’s Impact on FDA Regulations: 5 Key Changes for Pharma & Biotech in 2025. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.dlrcgroup.com/trump-administrations-impacts-on-fda-regulations-5-key-changes-for-pharma-biotech-in-2025/.Erbe, Susanne (2024): Die Lage im deutschen Gesundheitswesen. In: Wirtschaftsdienst 104 (8), S. 580–582. Abgerufen am 17.06.2025, von https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2024/heft/8/beitrag/die-lage-im-deutschen-gesundheitswesen.html.

Europäische Kommission (EU-Kommission) (2025, 15.05.): Pressemitteilung - Europa für die Wissenschaft wählen: Kommission startet Projektaufrufe in Höhe von 1,25 Milliarden Euro. Abgerufen am 19.06.2025, von https://germany.representation.ec.europa.eu/news/europa-fur-die-wissenschaft-wahlen-kommission-startet-projektaufrufe-hohe-von-125-milliarden-euro-2025-05-15_de.

European Medicines Agency (EMA); Head of Medicines Agencies (HMA) (2025): NDSG workplan 2025-2028. Data and AI in medicines regulation. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/network-data-steering-group-workplan-2025-2028_en.pdf.

Food and Drug Administration (FDA) (2025a, 06.03.): FDA Launches Agency-Wide AI Tool to Optimize Performance for the American People. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-launches-agency-wide-ai-tool-optimize-performance-american-people.

Food and Drug Administration (FDA) (2025b, 17.06.): FDA to Issue New Commissioner’s National Priority Vouchers to Companies Supporting U.S. National Interests. Abgerufen am 23.06.2025, von https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-issue-new-commissioners-national-priority-vouchers-companies-supporting-us-national-interests.

Frankfurter Rundschau (FR) (2025, 16.04.): Trumps neue Pläne für Importzölle bedrohen Europas Pharmaindustrie. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.fr.de/wirtschaft/trumps-neue-plaene-fuer-importzoelle-bedrohen-europas-pharmaindustrie-zr-93686380.html.

Gaind, Nisha; Fieldhouse, Rachel; Naddaf, Miryam; Guglielmi, Giorgia (2025): US brain drain: Nature‘s guide to the initiatives drawing scientists abroad. In: Nature 641 (8065), S. 1077–1079. DOI: 10.1038/d41586-025-01540-y.

Germany Trade and Invest (GTAI) (2024a, 17.10.): Gesundheitspolitik: Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Abgerufen am 17.06.2025, von https://www.gtai.de/de/trade/usa/branchen/gesundheitspolitik-gemeinsamkeiten-und-unterschiede-1824114.

Germany Trade and Invest (GTAI) (2024b, 14.11.): Trump 2.0: Welche Folgen für die Weltwirtschaft sind zu erwarten? Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.gtai.de/de/trade/usa/specials/trump-2-0-welche-folgen-fuer-die-weltwirtschaft-sind-zu-erwarten--1836020.

The American Journal of Managed Care (AJMC ) (2025, 20.05.): Health Policy in Flux: Trump Administration Updates. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.ajmc.com/view/health-policy-in-flux-trump-administration-updates.

Gunja, Munira Z.; Gumas, Evan D.; Williams II, Reginald D. (2023): U.S. Health Care from a Global Perspective, 2022: Accelerating Spending, Worsening Outcomes. The Commonwealth Fund. DOI: 10.26099/8ejy-yc74.Handelsblatt (2025, 14.05.): Sprind-Chef macht Vorschläge für Ambitionen von Dorothee Bär. Abgerufen am 17.06.2025, von https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/innovationen-sprind-chef-macht-vorschlaege-fuer-ambitionen-von-dorothee-baer/100128244.html.

Heidt, Amanda; Ledford, Heidi (2025): Vaccine sceptic RFK Jr is now a powerful force in US science: what will he do? In: Nature. DOI: 10.1038/d41586-025-00439-y.

KFF (2025, 05.06.): Overview of President Trump’s Executive Actions on Global Health. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.kff.org/global-health-policy/fact-sheet/overview-of-president-trumps-executive-actions-on-global-health/.

Kooperation international (2025a): Fachliche Stärken des Forschungssystems: USA. Abgerufen am 17.06.2025, von https://www.kooperation-international.de/laender/amerika/usa/bildungs-forschungs-und-innovationslandschaft-und-politik/fachliche-staerken-des-forschungssystems.Kooperation international (2025b): Forschungs- und Innovationslandschaft: USA. Abgerufen am 17.06.2025, von https://www.kooperation-international.de/laender/amerika/usa/bildungs-forschungs-und-innovationslandschaft-und-politik/forschungs-und-innovationslandschaft.

Kooperation international (2025c): Ministerien und Gremien: USA. Abgerufen am 17.06.2025, von https://www.kooperation-international.de/laender/amerika/usa/bildungs-forschungs-und-innovationslandschaft-und-politik/ministerien-und-gremien.

Kozlov, Max; Ryan, Chris (2025): How Trump 2.0 is slashing NIH-backed research - in charts. In: Nature 640 (8060), S. 863–865. DOI: 10.1038/d41586-025-01099-8.Laborjournal online (2025, 19.05.): Wissenschaft braucht Freiheit. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.laborjournal.de/editorials/m_3249.php?consent=1.

National Bureau of Economic Research (NBER) (2022): NBER Working Paper Series. Bargaining and International Reference Pricing in the Pharmaceutical Industry. Working Paper 30053. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.nber.org/system/files/working_papers/w30053/w30053.pdf.

National Center for Health Statistics (NCHS) (2024): Health insurance coverage: Early release of estimates from the National Health Interview Survey, January-June 2024. Abgerufen am 17.06.2025, von https://www.cdc.gov/nchs/data/nhis/earlyrelease/insur202412.pdf.

National Health Law Program (NHeLP, 27.01.) (2025): President Trump’s Day One Actions Threaten Medicaid and the ACA. Abgerufen am 18.06.2025, von https://healthlaw.org/president-trumps-day-one-actions-threaten-medicaid-and-the-aca/.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2025a, 04.04.): OECD Data Explorer: Health expenditure and financing. Abgerufen am 18.06.2025, von https://data-explorer.oecd.org/vis?fs[0]=Topic%2C1%7CHealth%23HEA%23%7CHealth%20expenditure%20and%20financing%23HEA_EXP%23&pg=0&fc=Topic&bp=true&snb=5&df[ds]=dsDisseminateFinalDMZ&df[id]=DSD_SHA%40DF_SHA&df[ag]=OECD.ELS.HD&df[vs]=1.0&dq=USA%2BDEU.A.EXP_HEALTH.USD_PPP_PS%2BPT_B1GQ._T……&pd=2023%2C2023&to[TIME_PERIOD]=false.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2025b, 31.01.): R&D spending growth slows in OECD, surges in China; government support for energy and defence R&D rises sharply. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.oecd.org/en/data/insights/statistical-releases/2025/03/rd-spending-growth-slows-in-oecd-surges-in-china-government-support-for-energy-and-defence-rd-rises-sharply.html.

PricewaterhouseCoopers (PwC) (2025a, April): International Research Funding Systems: A Comparative Analysis. Abgerufen am 17.06.2025, von https://www.russellgroup.ac.uk/sites/default/files/2025-04/International%20Research%20Funding%20Systems_A%20Comparative%20Analysis_PwC_Wellcome_Russell%20Group.pdf

PricewaterhouseCoopers (PwC) (2025b, 10.02.): President Donald Trump‘s healthcare agenda. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.pwc.com/us/en/industries/health-industries/library/election-2024-trump-health-agenda.html.

Rat der Europäischen Union (EU-Ministerrat); Europäischer Rat (ER) (2025, 04.06.): Das „Arzneimittelpaket“: neue EU-Vorschriften für Arzneimittel. Abgerufen am 19.06.2025, von https://www.consilium.europa.eu/de/policies/pharma-pack/.

Statista (2025): Anzahl der Mitglieder und Versicherten der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung in den Jahren 2021 bis 2024. Abgerufen am 17.06.2025, von https://de.statista.com/statistik/daten/studie/155823/umfrage/gkv-pkv-mitglieder-und-versichertenzahl-im-vergleich/.Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz (o.J.): Hochschulfinanzierung. Abgerufen am 17.06.2025, von https://www.hrk.de/themen/hochschulsystem/hochschulfinanzierung/.

StudySmarter (o.J.): Gesundheitssystem USA. Abgerufen am 17.06.2025, von https://www.studysmarter.de/schule/englisch/landeskunde-englisch/gesundheitssystem-usa/.

Tagesschau (2025a, 12.05.): USA: Trump will Medikamentenpreise per Dekret senken. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.tagesschau.de/wirtschaft/usa-medikamentenpreise-trump-100.html.

Tagesschau (2025b, 02.04.): Wie Trumps Politik deutsche Universitäten trifft. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/usa-trump-administration-kuerzungen-forschung-deutschland-gesundheitsministerium-100.html.

The Commonwealth Fund (2020, 05.06.): International Health Care System Profiles: Germany. Abgerufen am 19.06.2025, von https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/germany.

The Washington Post (2025, 14.04.): The cost of Trump and Kennedys‘s cuts at NIH is already adding up. Abgerufen am 18.06.2025, von https://degette.house.gov/newsroom/in-the-news/trump-kennedy-cuts-nih-will-crush-our-leadership-biomedicine.

Tollefson, Jeff; Garisto, Dan; Kozlov, Max; Witze, Alexandra (2025): Trump proposes unprecedented budget cuts to US science. In: Nature 641 (8063), S. 565–566. DOI: 10.1038/d41586-025-01397-1.

Verband der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa) (2023, 28.04.): Verfügbarkeit von Medikamenten: Aktuelle Lage. Abgerufen am 17.06.2025, von https://www.vfa.de/de/wirtschaft-standort/verfuegbarkeit-arzneimittel-2023-presse.

Verband der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa) (2024, 29.10.): Positionspapier: Innovationen wachsen lassen: F&E finanzieren, Gründungen fördern, Wachstum ermöglichen. Abgerufen am 17.06.2025, von https://www.vfa.de/download/positionspapier-innovationen-wachsen-lassen.pdf.

Verband der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa) (2025a, 05.05.): Innovationsrückstand. Abgerufen am 17.06.2025, von https://www.vfa.de/de/gesundheit-versorgung/amnog/innovationsrueckstand-eu-usa.

Verband der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa) (2025b, 12.05.): Pressemitteilung - US-Maßnahmen zu Arzneimittelpreisen gefährden globalen medizinischen Fortschritt. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.vfa.de/de/presse/pressemitteilungen/pm-023-2025-us-massnahmen-zu-arzneimittelpreisen-gefaehrden-globalen-medizinischen-fortschritt.html.

Verband der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa) (2025c, 28.03.): Pressemitteilung - US-Präsident Donald Trump will Europas Industrie treffen. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.vfa.de/de/presse/pressemitteilungen/pm-015-2025-us-praesident-donald-trump-will-europas-industrie-treffen.html.

Verband der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa); Kearney (2023): Pharma-Innovationsstandort Deutschland. Abgerufen am 17.06.2025, von https://www.vfa.de/pharma-innovationsstandort-deutschland.pdf.

ZDF (2025, 05.02.): Trump stoppt Auslandshilfen: So dramatisch sind die Folgen. ZDFheute. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.zdfheute.de/politik/ausland/stopp-auslandshilfen-krisen-usaid-trump-100.html.

Zeit Online (2025, 22.05.): USA: Regierung entzieht Harvard Recht, ausländische Studierende aufzunehmen. Abgerufen am 18.06.2025, von https://www.zeit.de/politik/ausland/2025-05/regierung-harvard-auslaendische-studierende-heimatschutz.